歩き遍路の旅は、荷物の重さが体力に直結します。

「なるべく軽く、でも不便のないように」──

そんなバランスをとるための準備こそが、快適なお遍路を左右します。

この記事では、荷物を減らすコツや、疲れない装備の選び方を体験談ベースでご紹介します。

先に持ち物リストをのせておきました。よろしければチェック表としてご利用ください。

私は歩き遍路で区切り打ちだったので、行く季節や宿泊スタイルに合わせて、その時々に必要な荷物を増減させて行きました。

リストの後にそれぞれの持ち物が何に使われるのか解説してますので、必要性に応じて準備していただければと思います。

お遍路【持ち物チェックリスト】

| ジャンル | 内容 | |

|---|---|---|

| 最低限必要なもの | バックパック・靴・地図・手帳・ボールペン・財布・小銭・キャッシュカード(クレジットカード)・保険証 | |

| 巡礼の服装 | 白衣・輪袈裟・菅笠・金剛杖 | |

| 参拝用品 | 経本・納経帳・納札・線香・ろうそく・ライター・数珠・山谷袋 | |

| 衣類 | 動きやすいズボン・速乾Tシャツ・登山用靴下・下着・宿で着る服 | |

| 雨具 | レインジャケット・レインパンツ・ザックカバー・菅笠用カバー | |

| 生活用品 | 洗面道具(歯ブラシ・歯磨き粉・洗顔料・クレンジング・シャンプー・トリートメント・ヘアバンド)・手拭い・タオル・洗濯用品(洗濯ばさみ・洗剤)・ポケットティッシュ・ゴミ袋・新聞紙・カラビナ・ジブロック | |

| 健康管理・衛生用品 | 行動食・絆創膏・テーピング・常備薬・綿棒・虫よけ・マッサージオイル・舌クリーナー・生理用品・マスク・はさみ | |

| 日焼け・熱中症対策 | 日焼け止め・リップ・アームカバー・サングラス・フェイスマスク・保冷バック・冷えピタ・冷感タオル | |

| 防寒対策 | インナーダウン・メリノセーター(フリース)・裏起毛シャツ(長袖)・手袋・ネックウォーマー・カイロ | |

| 充電・カメラなど | モバイルバッテリー・充電ケーブル・カメラ関係・ヘッドランプ | |

まずは「持たない勇気」を持つ

パッキングの基本は「減らすこと」

●必要以上の着替え

基本的には、行動着として着用する服が1セット以外には、宿で着る服が1セットあれば大丈夫です。

例えば、日中歩いて汚れたり、濡れたりしても、遍路宿では洗濯ができるため、入浴後は宿着に着替えて洗濯すれば、また翌日に清潔な服を着ることができます。

長期の旅になる場合の宿着の洗濯は、浴衣や寝間着のレンタルがある旅館やビジネスホテルに宿泊の際に、行動着とまとめて洗濯すればいいので、宿を選ぶポイントの一つに入れておくといいかもしれません。

●「念のため」より「実際に使うか」で判断

旅先で困らないようにと、1着多めにTシャツを持っていく、アメニティをあれこれ持っていくなど、「念のために余分に」は安心しますが、塵も積もればかさになります。

私も実際その荷物を背負って、毎日何十キロも歩いていくと、使っていないものは運んでいるだけになり、「置いてくればよかったなぁ…」とつくづく思うことがありました。

余分に入れていて良かったものは、靴下だけですね。

宿では靴下は履かないとすると、行動着として靴下は一足でいいんですが、予備に一足持ち歩いていました。

お風呂の後で外出したい時ちょっと履いたり、冬のお遍路でトレッキング用の厚手の靴下が翌日乾かないことがあり、替えの靴下を使用しました。

●「もしものために」の過剰装備

緊急で使用する最低限のファーストエイドや、雨具、防寒着など、必要なものは持参しますが、「あったら便利かな」と考えるものは、無くてもいいものかもしれません。

例えば、トレッキングや山キャンプで食事の際に使用するガス缶、シェラカップ、フリーズドライ食品などがありますが、自炊する場合は水も余分に持たなければならないので、重量はかなり増えます。

私は当初、お遍路道は飲食店がない所が多いため、最小限の自炊道具を持ち歩いていましたが、休憩したい時に必ずしも火が使える所ではなかったり、器具が冷めるのを待ったり、後片付けが面倒になったりして使わなくなりました。

結局はコンビニや商店を見つけた時に、行動食やおにぎりを買っておき、持ち歩く方が楽ですね。

キャンプスタイルでお遍路したい人や、昼も夜も自炊するのであれば必要品になると思います。

使用頻度をよく考えて、荷物に入れるか決めた方がいいですね。

炊事する場合はさらにガス缶や水が必要になる

持ち運ぶなら軽量なチタン製がお勧め

また、洗濯用ロープ、洗濯ばさみ、洗剤も、持ち歩きましたが、洗濯ロープを付けられる部屋はほとんどありませんでした。ロープよりは、靴下や下着、手拭いなどの小物類が干せるように、洗濯ばさみに紐をつけて、カラビナなどを介して洗濯物をどこかに引っ掛けられるように工夫をした方が使えます。

ちなみに服は宿でハンガーを借りて干せます。

洗剤は宿によって、有料、無料、備えがない所がありますので、1~2回分あればいいかと思います。

洗濯用品を持ち歩きたくなければ、ビジネスホテルに宿泊すれば、たいてい洗濯機・乾燥機があるので、干す手間も省けるし、翌日乾かないという心配もなくなります。

●コンビニやドラッグストアで補充できるものは現地調達

日用品や消耗品に関しては、数日分の量に抑え、スーパーやドラッグストアなどで現地調達した方が軽量化できます。シャンプー・リンス・石鹸、ティーバックは、こだわらなければ宿にあるもので十分活用できます。

行動食については、コンビニやドラッグストアがあれば補充できます。

水筒も日中は補充できないので重いだけ。飲む分のペットボトル飲料を都度購入した方が軽量化できます。自販機のないエリアだけは多めに買って持ち歩きます。

ただし、飲食店を頼りにはしない方がいいです。地図に掲載している飲食店の8割が閉鎖、休業、時間外、混雑、売り切れなどで昼食難民になったことが多々ありました。

飲食店どころか自販機さえないエリアを通ることもあるため、前もって地図で行き先を確認して、飲み物と食料の確保をして歩けるようにしたいです。

食事について、朝夕2食付きの宿に宿泊の場合は、昼食の心配だけになりますが、素泊まりの場合、周りに店がない時、朝夕の食料をどうするのかまで考えながらルートを選ばなければなりません。

繰り返し使える工夫

一つで多用途になるアイテムを上手く活用しましょう。

例えば、手拭いは本当に便利‼

首にかけて歩けば、汗拭き、手拭き、日よけ、夏場は水に濡らして熱中症対策に。

レインジャケットも多用途で使えます。

雨だけでなく、暴風、防寒にもなるため、夏以外にお遍路に行く場合はアウター兼用としてやや大きめを選んでおくといいかもしれません。

冬12月~2月はアウターは必需品になりますが、山登りで汗をかき、インジャケット1枚くらいで丁度いい場合があります。汗冷えすると外気は冷たいのですぐに底冷えして来ます。

アウターは厚くしすぎず、メリノセーターやインナーダウンなどで調節できるように重ね着にすれば、体調管理もスムーズですし、中間着は宿でも着られるため、冬の宿着も減らすことができますね。

歩行距離に合わせて荷物を調整

個人の体力差はありますが、1日に歩く距離によって荷物量を調整できます。

- 1日5〜10km程度ならやや余裕あり

- 1日20km以上歩くならば、荷物を可能な限り軽く

- 食料・飲料を含めた合計重量で7〜8kg以内が理想

お遍路転がしなどの難所では、荷物預かりや、同じ宿に連泊して荷物を置いて戻り打ちするなど、身軽に歩ける方法を検討するのも手段です。

軽くて快適な装備の選び方

リュックは「フィット感」が命

サイズ選びのポイント

25~35Ⅼのサイズがお勧め。

長距離をずっとそのリュックを背負って歩くのですから、自分の身体にフィットするものを選ぶことが必須です。

肩幅が大きすぎたり、腰ベルトの位置が合わないと、肩に掛かる負担が大きく辛くなり、姿勢が崩れるため結果的に腰まで痛くなります。

ユニセックスのデザインも流行っていますが格好だけでなく、できるだけ試着してみて、肩幅が合うかどうか、背面の長さ、背負った時に背中に沿う形であることは最低条件として選びたいところ。

機能性で選ぶなら

●背中の通気性

背中は汗びっしょりになります。

通気性のいい素材で、クッション性を確保した、背面を支える機能があるとより快適性が上がります。

●腰ベルト

荷重をしっかり骨盤で支えられるような安定感のあるタイプにすると、肩と腰への負担が違います。

腰ベルトにポケットがあると、ちょっと取り出したいものを入れられるため、いちいち荷物を下ろす手間が省けます。

●外ポケット

サイドポケットや外側にやや大きめのポケットがあると何かと便利。

飲料や頻繁に取り出したいものが入ります。

●軽量で耐久性、撥水性のある素材

しっかりした造りのリュックは、重量があるものが多いです。

●1気室構造であること

中の構造に大きな仕切りがないこと。

背中側に深いポケットがあるのは便利ですが、真ん中は何もない方が、お遍路バッグがすっぽり入っていいからです。

<ターラの実例>

私は35L入る3㎏くらいの昔に購入したドイターのリュックを使用していましたが、荷物を減らしても重いと感じていたので、途中から30L容量の1.2㎏の軽量素材のリュックを購入。少しの違いでも楽になりましたね。

参考までに私の使用しているリュックのモデルは、「MILLETのサースフェーNXジップ30」

コンパクトにまとまり背負いやすいです。外側にポケットがあれば尚良し。

娘が6年生の頃(身長140㎝)購入したのが「モンベルのグラナイト パック Kid’s 30」

軽くて、開口部が広いので出し入れがスムーズ。ショルダーハーネスもあり背負い心地は良さそうです。

ザックカバーも付いていて、使い勝手がいいですね。

靴は「履き慣らし済み」で

歩き遍路にとって、靴は最も重要です。

平坦なアスファルトから登山道まで、様々な道を歩くことになるため、どんな靴がいいのか悩みますよね。

ルートや季節、日頃の足の鍛え方など、人によって選ぶポイントが異なるため、実際には三者三葉です。

合わない靴を履き続けると、豆ができたり、爪が剝れたり、足底が痛くて歩くのがしんどくなったりします。

以下に長所と短所をあげてますので参考にしてみてください。

1200~1400㎞歩ききる前に、底が擦り減り、買い替えが必要になります。

新調する場合は、購入してから少しいろんな地形を歩いてみると、行く前に改善が必要かどうか分かります。

靴選びは3拓

●ローカットトレッキングシューズ

長所:山の滑りやすい場面で活躍。岩場でも足が安定するし、下り坂の衝撃から膝を守る

短所:重い。固いので履きなれるまで靴ズレになりやすい。暑い。

●防水のウォーキングシューズ

長所:国道などのアスファルトを歩く時には、安定して楽に歩ける。耐久性がある。

短所:クッション性が少なく、硬く感じる。

●トレイルランニング用シューズ

長所:軽量で衝撃吸収力もある。

短所:柔らかいことが原因で着地時や蹴り出し時にブレる。足の筋力が必要。擦り減るのが早い。

<ターラの実例>

初回はトレッキングシューズでしたが、道路を歩くには重くて暑かった為、次回からは滑らないウォーキングシューズを買いました。

こちらは歩き易く、5㎞くらいのウォーキングでは靴ズレもできませんでしたが、長距離歩くと足指に水膨れができたり、特定の指だけ爪が剝れてしまいました。

区切り打ちの半分くらいまでは、その靴で足指をテーピングで保護しながら我慢して履いていたけれど、足底まで痛くなり、靴底をみると大分すり減って来たので新調することに。

最後に落ち着いたのは、ロングトレイルにお勧めという厚底のトレランシューズ。

こちらに変えてからは靴ズレや爪剝れにならなくなりました。

ただ、若干前側が広くて足先が泳ぐ傾向にあるので、急斜面の下り坂でつま先が当たらないよう、気を付けながら歩いています。インソールなどを試していこうと思います。

(ALTRAオリンパス 6 )

トレイルウォーキングシューズ(Reebokジグ キネティカ3)

| オリンパス 6 ウィメンズ [ALTRA アルトラ] トレイルランニングシューズ ※サイズ交換片道無料 最新モデル(ラージサイズ対応商品 25.5cm 26.0cm) 価格:25300円 |

| 【SALE/49%OFF】Reebok ジグ キネティカ 3 / ZIG KINETICA 3 リーボック シューズ・靴 スニーカー グリーン【送料無料】 価格:9390円 |

衣類は「速乾・軽量」が基本

たくさんの衣類を持ち歩かないで済むように、夜洗って朝乾くことを前提にします。

服装についての詳細は、以下の記事で書いてますので参考にしてみてくださいね。

→「お遍路の服装は実は自由でいいんです!等身大お遍路旅のすすめ」

お遍路の装備【実例つき詳細】

巡礼の服装

| アイテム | 説明 |

|---|---|

| 白衣(はくえ) | 巡礼者の証。札所では身を正す意味もあり、白は「無垢」「死装束」を表す色。 |

| 輪袈裟(わげさ) | 僧侶の袈裟を簡略化したもの。首からかけることで気持ちを引き締める。トイレに持ち込まない。 |

| 菅笠(すげがさ) | 日除け・雨除けとして実用的。巡礼中であることを周囲に伝える印にも。 |

| 金剛杖(こんごうづえ) | 弘法大師の化身とされる杖。歩き遍路の心の支え。 |

<ターラの実例>

小さい方の菅笠は娘のもの。

金剛杖は子供には大きすぎるし、私もいざという時に子供の補助をしなければならないので両手を空けられる状態にして置きたかったため、購入しませんでした。代替品として伸縮性のトレッキングポールが活躍。

参拝用品

| アイテム | 説明 |

|---|---|

| 教本 | 各札所のご本尊様にお経を奉納するために欠かせない経本。お遍路用がある。 |

| 納札 | 各札所の本堂と太子堂で2枚は必要。予め記入しておくと効率がいい。 |

| 納経帳 | 札所で御朱印(墨書と朱印)をいただく帳面。 |

| 線香・蝋燭・ライター | 各札所での礼拝に必要。他人の蝋燭の火は業を貰うことになるため使わない。線香は3本立てて(過去・現在・未来)合掌してお参りする。 |

| 数珠 | 礼拝時に使用する。数珠は基本的に左手で持つ。 |

| 山谷袋 | 参拝用品をまとめて入れられる。ポケットが多い、撥水加工タイプが便利。 |

<ターラの実例>

納経の際にいただく御影も入れることができる。

衣類

| アイテム | 説明 |

|---|---|

| 歩きやすいズボン | トレッキングパンツやジョガーパンツ。動きやすさと耐久性がポイント。 |

| シャツ | 吸湿速乾のもの |

| インナーウェア | 吸湿速乾のもの。靴下は登山用を推奨。 |

| 宿着 | 寝間着兼用で、食事に行っても恥ずかしくないシンプルなもの。 |

服装についての詳細は、以下の記事で書いてますので参考にしてみてください。

→「お遍路の服装は実は自由でいいんです!等身大お遍路旅のすすめ」

ハーフトップ・登山用5本指靴下

洗濯ネット・UL防水袋

雨具

| アイテム | 説明 |

|---|---|

| レインジャケット | 一日降られる事も考えて耐水性がある素材を選ぶ。厚手で暴風性もあれば、秋冬のアウターとしても兼用できる。 |

| レインパンツ | 登山用の軽くて通気性があるタイプがお勧め。 |

| バックパックカバー | リュックの中の物を濡らさないように、雨が降り出したらすぐ被せる。 |

| 菅笠・菅笠カバー | 菅笠は顔に雨がかからない。菅笠用カバーで雨の浸透を防ぐ。 |

(夏用)レインジャケット・レインパンツ・ザックカバー・菅笠カバー

生活用品

| アイテム | 説明 |

|---|---|

| 洗面用具・身だしなみ | 歯ブラシ・歯磨き粉は最低限必要。石鹸・シャンプー・リンスは宿にある場合がほとんど。洗顔料・クレンジング・トリートメント・ヘアバンド・櫛・コンパクトファンデーションは必要であれば持参。 |

| 手拭い・タオル類 | 手拭いは多用途に活用できる。バスタオルの代わりに薄手のフェイスタオルにすると軽量化になる。(借りられる宿が多い) |

| 洗濯用品 | 洗剤は宿にあるか、又は現地調達できるため少量でよい。ループ付き洗濯ばさみはあると便利。ロープの使用頻度少。新聞紙は靴が濡れた時のため。 |

| ティッシュ・ゴミ袋 | ポケットティッシュ、ウェットティッシュ、ごみ袋は必須。現地調達できるので少量 |

| ジブロック | 濡れているもの、食品、濡らしたくない物など、場合によって使える |

| カラビナ | 濡れたものをリュックから下げて歩いたり、菅笠を引っ掛けたり、ちょっと掛けにリュックにつけておくと便利 |

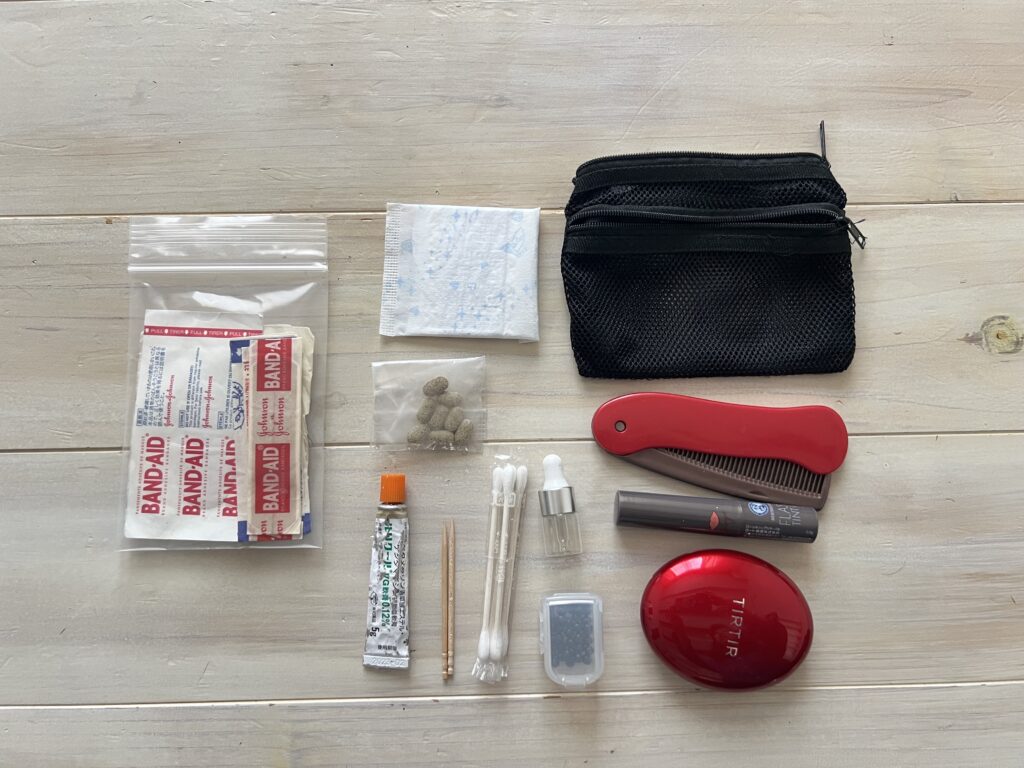

<ターラの実例>

ポーチの中身別に撮影してます。

トリートメントやヘアオイルは日常使っていて、少なくなってきたら旅用に下ろします。

化粧品やマッサージオイルは\100均の小分けボトルに詰め替えて。パウダータイプの洗顔料も便利です。

健康管理・衛生用品

| アイテム | 説明 |

|---|---|

| 常備薬 | 胃腸薬、風邪薬、虫刺され、傷薬、目薬、点鼻薬、湿布、精油、マッサージオイルなど |

| 絆創膏・テーピング | 靴ズレ対策。絆創膏の他に傷パッド、テーピングテープ |

| 虫よけ | 夏場は特に必要。虫よけスプレー、オニヤンマ君(トンボのフィギア)は動いている時に効力を発揮。 |

| 生理用品・マスク | 2、3日分にして必要に応じて買い足す。2025年7月マスクの義務なし。 |

| ナイフ(ハサミ) | テーピングを切る。水膨れの水を抜く。その他多目的 |

| 行動食 | エネルギー・ビタミン補助食品、パウチ飲料、飴 |

| 嗜好品 | ビタミン剤、お菓子、宿で飲むコーヒーなど、スプーン |

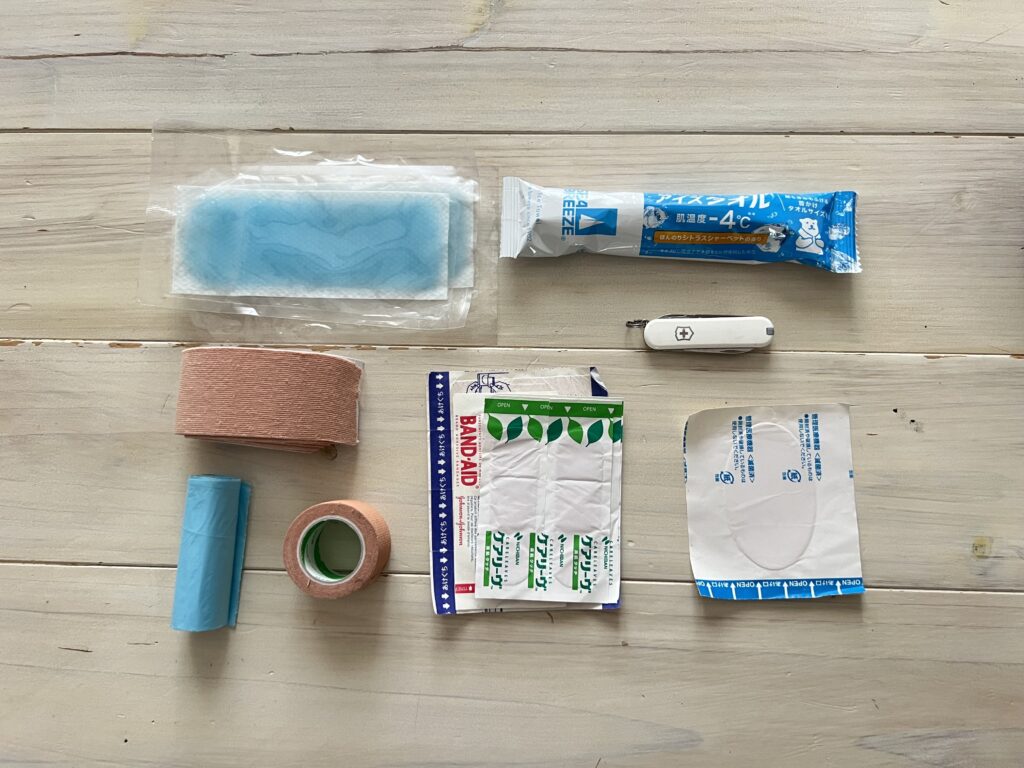

<ターラの実例>

ポーチの中身ごとに撮影してます。

①は衛生用品。大きいバッグを預ける際は置いていきます。

②お手当て用品。リュックの上のポケットへ

③すぐ取り出せた方が安心なもの。サブバッグへ

④行動食。飴や栄養補助食品はポケットに分散させている。

⑤虫除け。夏山は特に虫にやられます。防虫ネットは顔にたかってくる細かい虫を防ぐもの

ビタミン剤、風邪薬など常備薬を小分けにして、ティッシュ

コンパクト化粧品、精油、胃腸薬、綿棒、楊枝、虫刺され薬、風邪薬

嗜好品、飴、栄養補助食品

気候別の持ち物アドバイス

日焼け・熱中症対策

| アイテム | 説明 |

|---|---|

| 日焼け止め・リップクリーム | 夏以外でも結構焼けます。何もしないと火傷状態になる場合あり、体力も消耗されるため、日焼け止めは必須。 |

| アームカバー・サングラス | UVカット素材の長袖シャツを着用する場合はいりませんが、Tシャツ+アームカバーの組み合わせは涼しくてお勧め。 |

| フェイスマスク | 地面からの照り返しをガード。首の後ろにスナップがあるタイプだと着脱に便利。鼻と口が開くタイプが呼吸が楽。濡らすと冷触感になるタイプは夏にお勧め。 |

| 冷えぴた・冷却タオル | 炎天下など、しんどい熱さから逃げられない時に。水に濡らすと冷触感になるタオルや、使い捨てでは1時間だけー4℃になるものも。 |

| 保冷バック・保冷剤 | おにぎりなどの昼食や、パウチ飲料を凍らして持ち歩く際に必要。保冷剤は食品を冷やすだけでなく、手拭いに巻いて身体を冷やせるため、真夏のみ持参。 |

<ターラの実例>

私は娘の夏休みが一番長く活動できたので、暑い最中に行く事が多かったです。

真夏のお遍路はきついです。日中歩いて鼻血を出したこともありました。

夏休みに行く人は、必ず熱中症対策を‼

保冷バッグ、冷却フェイスマスク、日焼け止め、使い捨て冷却タオル、冷えピタ

防寒対策

| アイテム | 説明 |

|---|---|

| インナーダウン | 薄手のアウターの下に着て防寒の調節をする。宿で部屋着の上に羽織る。 |

| 中間着 | メリノセーター(吸湿速乾)、山用フリース |

| 下着 | 裏起毛のランニング用ロンT |

| 小物類 | 手袋(滑り止め付)、ニット帽、ネックウォーマー、カイロ |

<ターラの実例>

右)ユニクロ、薄手ダウンベスト

極寒時期の海岸線を歩く時はこれでも耳が痛くなる。

春・秋(最も人気のある時期)

- 朝晩の寒さに軽量フリースやウィンドブレーカー

- 日中歩く時は暑いため、吸湿速乾の下着やシャツを着用

- 汗冷えしやすいので、こまめに調整できるように準備する

- 花粉対策(マスク、目薬)

パッキング実例

リュックの中身はブロック化する

まずは、歩きながら使いたいものを外し、残りのものをジャンルごとに分けて、ポーチやスタッフバックにまとめて入れます。

スタッフバック防水の方が便利。

ブロック化することで、バックの中身が分かりやすく出し入れがスムーズになります。

ナップザックの中身

虫除けスプレー、飲料、日焼け止め、冷却タオル、折り畳み袋

ナップザックは、大きなリュックを宿や駅のロッカーに置いて行く場合、ポシェットに入れるもの以外に必要なものを持ち歩くのに使用します。

使わない時は、スタッフバックとして活用するため、薄くて軽い方がいいですね。

大きなリュックを預けて、山谷袋は持ち歩く時は、お参りの頻度が少ない場合や山歩きがある場合は、ナップザックに入れた方が歩き易いです。

逆に平地で札所の多いエリアを行く場合には、山谷袋をポシェット替わりにした方がスムーズです。

ポシェットの中身

ポシェットには、移動中にいつでも取り出したいものを入れます。

写真の他にスマホも入り、充電しながら持ち歩くことが可能。

ポシェットを使用せず、山谷袋に地図や財布を入れてサブバック代わりにしている人もいます。

私は娘の分と2人分の参拝用品を山谷袋に入れていたため重たく、背負った方が負担が少なくなるので、別にポシェットを使用していましたが、1人分でしたら山谷袋にすべて入れることができると思います。

携帯バッテリー、財布、イアホン、常備薬のポーチ、マスク、ゴミ袋

電子機器も必要最低限に

モバイルバッテリーはスマホが1回以上フル充電できる方が、1つで済みます。

スマホは地図アプリや、時刻表検索、写真や動画撮影、宿への連絡など、用途が多いため、バッテリーの減りは速いです。

緊急時に充電切れにならないよう、携帯バッテリーを持ち歩くのは必須です。充電用ケーブルも忘れずにセットにしておきましょう。

<ターラの実例>

私はスマホだけでなく、動画撮影のためにアクションカメラを回しながら歩いていたので、カメラ用のバッテリーをいくつか持ち歩いていました。これが結構重かったです。

アクションカメラ(インスタ360)、ネックホルダー

カメラバッテリー4つ、マイクロSDカード2枚、充電器、A型充電コンセント2口、ケーブル2本

まとめ|心と体を整える準備をして、いってらっしゃい

お遍路は、日常を離れ、自分自身と静かに向き合う旅。

その第一歩は、しっかりとした準備から始まります。

必要な装備をそろえることは、心の不安を軽くし、旅の余白を増やすこと。

荷物が軽くなるほど、風の音や景色、自分の内側に気づく余裕が生まれます。

あなたの巡礼旅が、心地よく、意味深い時間となりますように。

合掌🙏

コメント