私は初対面の人と仕事の話になった時「ヨガをしている」と言うと、「体が柔らかいんですね」という反応を多くもらいます。

一般的に「ヨガ」と言うと、ホットヨガやスポーツクラブで行うポーズやエクササイズを思い浮かべる人が多いからのではないでしょうか。一方で「仏教を学んでいる」と言うと、お寺や写経、坐禅のイメージが浮かびます。

一見まったく違うものに見えるヨガと仏教ですが、実はルーツは同じ。

どちらも同じインドの精神文化の中から生まれた“心の修行法”なんですね。ヨガの方が起源が古く、驚くことに、お釈迦様自身も若き日に「ヨガの修行」を実践していたと伝えられています。

私はヨガ修行のために渡印し、インド哲学から瞑想を学んで来ましたが、ヨガと仏教の繋がりを知ると、瞑想や修行法に類似点が多くあることに気付き、仏教の思想とヨガの哲学とを比べてみるようになりました。

この記事では、ヨガと仏教のルーツから共通点を探り、現代に役立つ智慧としてどう活かせるかを紹介します。

ヨガと仏教、それぞれの起源

ヨガのルーツ ― インドのヴェーダからウパニシャッド

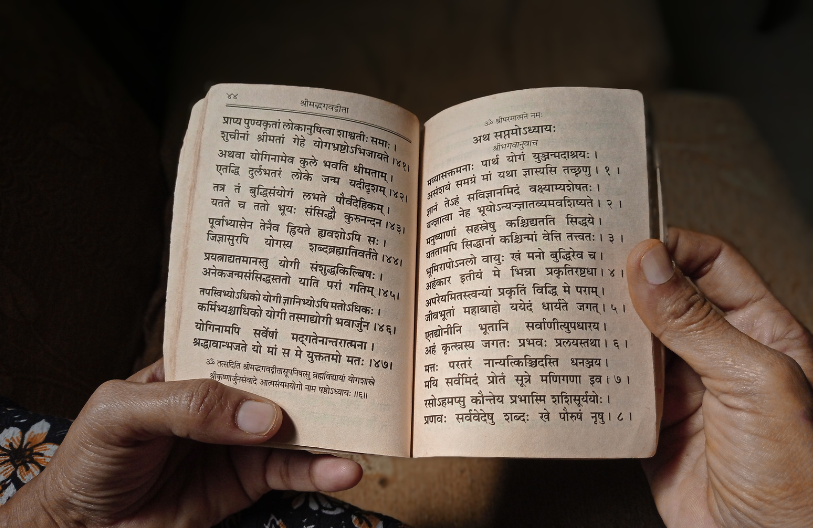

ヨガの起源は紀元前2500年とも言われますが、現存するインド最古の文献集である「ヴェーダ」によると、ヴェーダ (वेद)とは「知識」という意味で、アーリヤ人の自然崇拝の伝承を集約したバラモン教の聖典で、紀元前1500年頃まで遡ります。

「ヨーガ」という言葉が出てくるのは、紀元前800年頃の聖典「古ウパニシャッド初期」になり

サンスクリット語でヨーガ (योग) は、「牛馬にくびきをつけて車につなぐ」という意味の動詞 yuj(ユジュ)から派生した名詞で、 「乗り物、実施、適用、手段、方策、策略、魔術、合一、接触、結合、集中、努力、心の統一、瞑想、静慮(じょうりょ)」という意味がありました。

そして、紀元前350年頃には、「感官の確かな制御がヨガである」(カタ・ウパニシャッド6-11)

というヨガの最古の説明が記されており

「ウパニシャッド(उपनिषद्)」は「傍らに座る」という意味で、師から弟子に聖典の知識を何世紀に渡って伝承されて来たことから「奥義書」と呼ばれ、師のそばで深い智慧を授けられることで、この真理にたどり着くと説いています。

ウパニシャッド後期には、バラモンが祭祀を司る役割だけになっていることを批判し、内面的な思索を重視し真理の探究が盛んになり、ヴェーダの本来の姿である宇宙の根元について思惟し、普遍的な真実、不滅なものを追求するようになりました。

ターラ

ターラ「自分」とは何で、その中にある「意識」がどこから来たのか?

また、自分の中にある「意識」がなくなったら、今ある世界はどうなるのか?

など、表面的な経験や感情、肉体的な存在を超えた、静かで不変の「我」の存在を明らかにしたかったんですね。

梵我一如の思想

ウパニシャッドの哲学は、宇宙の根源を「ブラフマン(梵)」、人間の本質は「アートマン(我)」と考え、このアートマンとブラフマンが、本質的にひとつである「梵我一如」という思想です。これは、個々の「自分」の奥底にある普遍的な存在が、宇宙全体を貫く究極の真理と同じである、ということを意味します。

輪廻とカルマからの解放

人間は「カルマ(業=行い)」によって輪廻転生を繰り返すという思想がありますが、ウパニシャッドから由来するもの。梵我一如の真理を悟ることで、輪廻の苦しみや束縛から解放され、個人が迷いの世界(輪廻)を離れて自由な境地に至ると言われています。これは古代インド思想における重要な概念です。

仏教の誕生 ― ゴーダマ・シッダールタが説いた「中道」

後期ウパニシャッド時代に現れた内面的思索の重視と、業・輪廻の死生観は、次の時代にバラモン教に対抗する二つの宗教「仏教とジャイナ教」を誕生させることになりました。

その一人が、お釈迦様なんですね。

仏教は紀元前5世紀ごろ、インドの釈迦「ゴータマ・シッダールタ」によって開かれました。

仏教の根本思想は、仏陀がさとった真理であり、具体的には「四法印(無常・苦・無我・涅槃)」や、すべての現象が相互に依存し影響し合うこと。

🔷四法印とは

諸行無常:すべてのものごとは常に変化し、不変なものは何もないという真理。

一切皆苦:人生は自分の思い通りにならない「苦しみ」に満ちている、という真理。

諸法無我:すべては相互に依存し合って存在しており、独立した不変の「我( ego )」は存在しないという真理。

涅槃寂静:一切の苦しみや煩悩から解放された、静かで安らかな状態。

そして救済の為に、人生の苦しみとその原因を示す4つの真理「四諦(苦・集・滅・道)」と、そしてその解決策を示す4つの真理「八正道」という実践を通じて、心の迷いを取り除き、安らぎへ至る道を示しました。

仏教の設立に影響を受けて、まとめられた聖典ヨーガ・スートラ

仏教が体系化されるとヨガも影響を受けて、それまで口承で伝わって来た智慧をまとめられ、パタンジャリによって「ヨーガ・スートラ」という聖典に体系化されます。

これがヨガ哲学の基盤となり、ヨガは「心の作用を静めること」に重きを置き、ポーズ「アーサナ」や呼吸「プラーナーヤーマ」、瞑想「ディヤーナ」を通じて心を整える道として発展していきました。

このように、ヨガと仏教はともに古代インドの精神文化から芽生えました。

両者の背景には同じ宗教から派生した価値観があり、「人はどうすれば苦しみから解放されるのか?」という共通の問いがありました。

そのため、瞑想や呼吸を通じて心を調える方法、欲望や執着を手放す哲学など、重なる部分が多いのです。

| 【中古】 実践・ヨーガ大全 全326ポーズの写真と効能 / スワミ ヨーゲシヴァラナンダ, 木村 慧心 / たま出版 [単行本]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】 価格:2484円 |

お釈迦様も実践した「ヨガ的修行」

心の平静と集中

ヨガも仏教も、瞑想を通じて心を静め、内面的な気づきを深めることを目的とします。

ヨガの瞑想状態は「ディヤーナ」と言い、心を一点に集中し、その集中が途切れることなく持続して、対象に自然に没入する状態です。意識が対象に深く集中することで、他の思考が生まれず内面の静けさが得られるのが特徴です。

また、仏教の修行法である「禅定(ぜんじょう)」や「禅那(ぜんな) 」も、サンスクリット語の「ディヤーナ(ध्यान)」の音写であり、心が動揺することがなくなった一定の状態を指します。定まりにくい心を一点に集中して雑念を静める練習をするんですね。

このように、ヨガと仏教は同じく心を安定させる実践が大切にされました。現代では瞑想をすると、心が落ち着き、自分自身への理解が深まったり、直観力や洞察力が高まったりするというエビデンスも紹介されていますね。

実際、お釈迦様が悟りを開いた菩提樹の下での瞑想は、まさに「ディヤーナ」の実践と言えるでしょう。

呼吸を整えるプラーナーヤーマと安那般那念(アーナーパーナ・サティ)

ヨガでは呼吸法「プラーナーヤーマ」が重要な修行の柱です。吸う・吐く・止めるを意識的に行い、意識の拡大や凝縮を観察するのです。呼吸をコントロールすることで心身の調和を図ります。

一方、仏教にも「安那般那念(アーナーパーナ・サティ)」という呼吸を観察する瞑想法があります。呼吸に意識を集中させることで精神を安定させ、煩悩から離れ、清らかな状態に至ることを目的とした瞑想です。

これは現在の「マインドフルネス呼吸法」の原型であり、心を“今ここ”にとどめる練習法でした。

苦行から気づきへ ―「極端を避ける中道」とヨガのバランス

お釈迦様は、かつて極端な苦行で体を痛めつける修行を行いました。しかしそれでは悟りには至れないと理解し、「苦行でも快楽追求でもなく、心と体のバランスを保つことが大事」と説きました。これが有名な「中道」です。

これはヨガでも同じで、瞑想を深めるのに必要な快適で安定した坐法をするために、ポーズが発展して行きました。静座を通して、精神と身体の調和を図れることで、はじめて集中が保てるという訳です。ポーズや呼吸を無理にやりすぎるのではなく、「心と体を調える」ことに価値があります。

両者に共通するのは「バランス感覚」なのですね。

思想としての共通点

「心の制御」― ヨガの「心の動きを止める」と仏教の「執着を離れる」

「ヨガとは心の作用を止滅することである。」(ヨガ・スートラ1章2節)

ヨーガ・スートラの冒頭に書かれている格言です。これは、心を静かにして本来の自己を知るための定義。

一方、「過去を生きるな、未来を待つな。心は今に集中せよ」という仏陀の名言は

「過去にとらわれず、未来を夢見るのではなく、今この瞬間に集中しなさい」という意味で、人生をより良く生きるための言葉として広く知られています。

仏教では「執着を離れる」ことが悟りへの道とされていて

どちらも、心をコントロールして“本当の自由”を得ようとする点で一致しています。

縁起とカルマの法則

縁起とは因果法則で、すべての物事は、原因と結果、そしてさまざまな縁(条件)が連鎖して成り立っているという考え方です。この因果の法則を理解し、それに従うことが「悟り」の実践であり、仏陀の教えの中心です。

ヨガにおけるカルマの法則とは、「善因善果・悪因悪果」の原則に基づき、行為や思考には必ず結果が伴うという宇宙的な自然の摂理です。自分の行いが未来の自分に返ってくると理解し、行為そのものに集中することで、結果への執着を手放し、真の平穏を得ることを目指します。

どちらも同じ因果法則で、日常生活における倫理的な振る舞い(戒律)が、修行の基礎として重要視されます。 人に迷惑を掛けないための戒めとしてではなく、自分の思考や行動がどのような結果をもたらすかを意識することが、自分の将来の苦しみを生み出す種を摘むと考えるのは、非常に興味深いところです。

最終目標 ― 解脱(モークシャ)と涅槃(ニルヴァーナ)

ヨガのゴールは「解脱(モークシャ)」、つまり輪廻からの解放です。

仏教のゴールは「涅槃(ニルヴァーナ)」で、煩悩の炎が消え去った心の静けさを意味します。

言葉は違っても、どちらも「心の自由」を最終目的にしている点で重なっています。

苦しみの原因に向き合い、それを手放すことで心の解放を目指します。

現代に活かすヨガと仏教の智慧

ストレス社会に役立つ「マインドフルネスとヨガ」

現代は情報過多とストレスで、脳や心が常に慌ただしい状態です。

ここで役立つのがヨガと仏教の実践。

マインドフルネス瞑想は、仏教の「呼吸観」から発展したもので、今では世界中の医療や教育で応用されていますし、ヨガは身体をほぐしながら心を調える習慣として、ストレスケアに大きな効果を発揮します。

心と体を整えるための呼吸法と瞑想習慣

例えば一日5分でも、背筋を伸ばして呼吸に集中する時間をもつだけで、心は落ち着きます。

ヨガの呼吸法や仏教の呼吸観法を取り入れれば、日常生活に「小さな心の休息」を生み出せます。

🧘 実践ワーク:3分呼吸法🧘

1. 数息観(すそくかん)/数える呼吸

やり方

1.背筋を伸ばして座る(椅子でもOK)

2.息を吸いながら「1」、吐きながら「2」と順番に数えていく

3.「10」まで数えたら、また「1」に戻る

ポイント

意識を向けるのは呼吸。数を数えるので雑念が減る

2. 三段階呼吸法(腹式→胸式→全身)

やり方

1.まずお腹だけをふくらませるように息を吸い、ゆっくり吐く

2.次に胸いっぱいに息を吸い込み、ゆっくり吐く

3.最後にお腹と胸を両方に使って全身に息を広げて、吸う息よりも長く吐く

ポイント

短くても感覚に集中すると「呼吸の深まり」を実感できる

3. 一呼吸一観法(マインドフル呼吸)

やり方

1.自然な呼吸で呼吸の感覚に意識を向ける

2.吸う息に「気づいた」、吐く息に「気づいた」と心の中でつぶやく

3.呼吸の長さや深さをただ観察する。

4.途中で雑念が出ても、呼吸に優しく戻す

ポイント

・雑念を批判しないこと。考えに気付いたら、そっと呼吸に戻る

宗教ではなく「実践の知恵」として取り入れる

ヨガも仏教も本来は宗教や哲学体系ですが、いつの時代でも根本的な人としての悩みはそう変わらないのです。

過剰な欲求や怒り、病気や老化の心配、家庭内や社会での人間関係など、感情のコントロールができずに辛い思いをした経験がたくさんあると思います。

信仰の有無にかかわらず、呼吸・瞑想・姿勢の意識を通じて、ストレスを解消したり、習慣になっている癖や自分を狭めている思考に気づくことができれば、そういった苦しみから「心を自由にする」ことができるなら嬉しいですよね。

まとめ

ヨガと仏教は、同じインドの精神的土壌から生まれた「心の修行の道」でした。

- ヨガは「心の働きを静めること」

- 仏教は「執着を手放し、心を自由にすること」

を目指し、どちらも瞑想や呼吸法を大切にしています。

お釈迦様が実践した瞑想も、現代ヨガの呼吸や坐法も、根っこは同じ「人間の苦しみをどう和らげるか」という問いから始まっています。

現代社会で疲れやすい私たちにこそ、この古代からの智慧は役立つはずです。

ぜひ、今日からヨガや仏教の瞑想を「心のセルフケア」として取り入れてみませんか?

コメント