人生を見つめながら‟歩く” 巡礼の旅へ

毎日忙しい生活が過ぎ行く中で、ふと「このままでいいのだろうか」と感じたことはありませんか?

仕事や家庭、さまざまな役割に追われる日々。

気がつけば、自分自身とゆっくり向き合う時間がなくなっている。

私自身も40代を過ぎ、何か行き詰まりかけていた頃、思い立って始めたのがこのお遍路旅でした。

当初は「どこか旅に出たい」「全部巡ったらどうなるのか試してみたい」という、漠然とした動機でしたが、

歩くうちに、お遍路という旅の奥深さと、自分自身が少しずつ整っていく感覚に驚かされました。

四国八十八ヶ所を巡る1400㎞のロングトレイル。遍路は「修行」であると同時に、「浄化」と「再生」の道でもあります。

このブログでは、お遍路の起源や意味、四国をめぐる魅力、計画の立て方、そしてマイペースで歩くヒントまで、丁寧にご紹介します。

お遍路とは何か:現代に生きる“祈りの道”

巡礼としてのお遍路

弘法大師・空海の足跡

お遍路にはっきりした起源はなく、今からおよそ1200年前、平安時代の僧侶*空海まで遡ります。

特に四国は、空海の修行と悟りの地として伝えられ、のちに「弘法大師」と呼ばれ民衆の間で広く信仰を集めるようになりました。

彼が四国各地で修行したとされる霊跡を、後の時代の弟子や信者たちが追いかけて巡礼し始めたことが、四国八十八カ所霊場、つまりお遍路のルーツです。

「巡礼」とは、宗教的・精神的な目的で、聖地や霊場を訪れる行為のことを指し、お遍路は日本でもっとも有名なその形のひとつです。

>巡礼の基本的な意味

- 信仰の実践: 神仏や聖人とのつながりを深める

- 心の浄化: 現世の悩みや罪を清める。内面の癒しや再生

- 人生の節目: 大切な決断や節目(病気回復、出産、転職、定年など)のタイミング

江戸時代に広がった巡礼文化

江戸時代になると、お遍路は庶民の間にも広がりを見せます。

旅の自由が制限されていた時代でも、信仰の名のもとに遍路の旅は認められ、多くの人が巡礼に出かけられたようです。

- 遍路地図や案内本が登場し、人々の間に「四国遍路」が広まる

- 宿や道標、遍路路の整備が進み、庶民も安心して巡礼できるようになった

- 女性や高齢者、農民など、身分を問わず多くの人が参加するようになる

江戸時代のお遍路に関する文献としては、遍路の記録として最も古いものの一つである、澄禅の「四国辺路日記」や細田周英の「四国遍礼絵図」などが挙げられます。

| 江戸初期の四国遍路 澄禅『四国辺路日記』の道再現 / 柴谷宗叔 【本】 価格:9350円 |

「同行二人」という祈りの形

お遍路の装束や杖などによく書かれている、「同行二人(どうぎょうににん)」と言う言葉、

これは「たとえ一人で歩いていても、弘法大師が常に共に歩いて下さっている」という意味です。

目には見えないけれど、苦しいとき、迷ったとき、そっと背中を押してくれる存在がいる

ーー

この思想が、お遍路をただの旅ではなく、「スピリチャルな巡礼」へと高めているのです。

現代につながる信仰と文化

かつての僧侶の修行道が長い歴史の中で変化して、お遍路旅は「修行」であると同時に「癒し」や「再出発」の手段としても受け入れられ、今日に至るまでその文化は続いています。

現代においては、信仰の枠を超えて「心のリトリート」としてのお遍路が見直されているようです。

淡々とお遍路を歩いていくと

厳かな自然の美しさや人の優しさに触れ、自己と深く向き合う時間が流れ‥

ストレス社会に生きる現代人が、お金や他者に頼らず、静かな癒しを得て、心を再生していかれるんですね。

また、山行などロングトレイルの好きな人がチャレンジしたい道としても知られています。

このように、近年は宗教だけでなく、精神的・個人的な探求の手段として巡礼を行う人が増えていて、

そのバランスこそが、お遍路の魅力です。

世界が注目するスピリチュアル・トレイル

お遍路は、スペインのサンティアゴ巡礼と並ぶ世界的なスピリチュアル・トレイルとして、海外からも多くの巡礼者を引き寄せています。文化の違いを超えて、多くの人が「心の平穏」を求めてこの道を歩いているのです。

>世界の巡礼の例

| 巡礼名 | 国・地域 | 特徴 |

|---|---|---|

| サンティアゴ・デ・コンポステーラ | スペイン | キリスト教の聖地。数百kmを歩く巡礼者が世界中から集まる。 |

| メッカ巡礼(ハッジ) | サウジアラビア | イスラム教徒にとっての義務の一つ。人生で一度は行くべきとされる。 |

| 四国遍路(お遍路) | 日本(四国) | 弘法大師ゆかりの88カ所を巡る日本独自の巡礼文化。 |

| カイラス巡礼(カイラス・コーラ) | チベット | チベット仏教・ヒンドゥー教・ボン教の聖地カイラス山を一周する巡礼。標高約5,000mを越える過酷なルート。 |

巡礼の順番と「四つの道場」

四国の地域性と巡礼体験の違い

お遍路では、四国四県それぞれに「精神的な段階」を「道場」に当てはめられています。

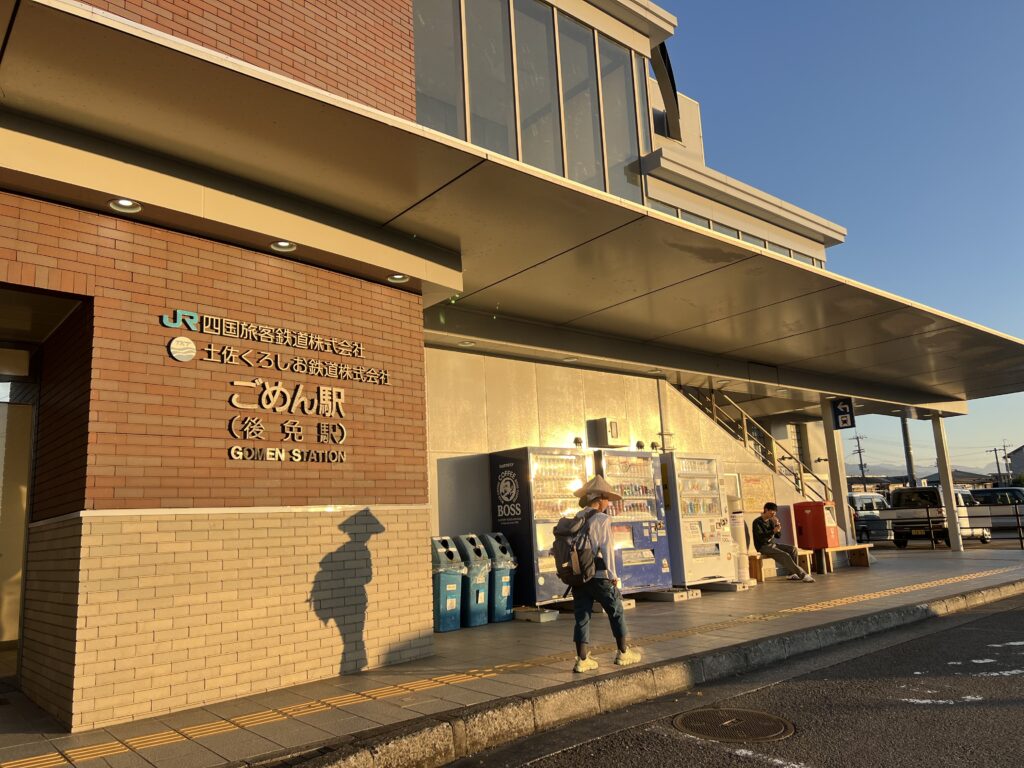

🔶徳島県:発心の道場(仏の心を志す初心の段階)

・第1~23番札所

・「お遍路に出よう」と心に決める

・比較的アクセスしやすく、お寺同士の距離も短い、初めてのお遍路にはお勧めの区間

・空海が実際に修行した場所が多く、「太龍寺」「焼山寺」など山岳霊場がある

🔷高知県:修行の道場(苦難と向き合い心を鍛える段階)

・第24~39番札所

・最長距離&孤独に忍耐が試される区間

・宿や休憩所の少なさ、炎天下の長距離歩行(特に足摺岬周辺)が最大の試練

・自然の厳しさに向き合いながら「本気で歩く自分」と出合う

🔶愛媛県:菩薩の道場(悟りに向って心が整う段階)

・第40~65番札所

・道もやや穏やかになり、観光・文化・人の温かさが融合

・「岩屋寺」「横峰寺」など空海の伝説が多く残る霊場も豊富

・温泉地や市街地があり、歩く負担も減るの少し心がほぐれる

🔷香川県:涅槃の道場(完成の境地に至る段階)

・第66~88番

・遍路の旅の最終章。悟りや区切りの象徴である「涅槃」へ向かう

・「善通寺」は空海の誕生地で、巡礼の感動が深まる

・最後の88番「大窪寺」にて、全ての札所を巡った証=「結願」を迎える

発心から涅槃へ:巡礼の順番

お遍路は、ただ八十八か所を回るルートではなく、「心の成長の段階を踏む旅」です。

それぞれの地域や風土が違い、まるで人生の段階を歩んでいるような感覚になります。

お遍路には決まった順番があります。

(順番通りに回れなくてもOK)

>順打ち

1番札所(霊山寺/徳島県)から巡って88番札所(大窪寺/香川県)に至る。

最もポピュラーで、道案内や札所の受け入れ体制も整っており、安心して歩けるルート。

この道の順番は精神的な成長のプロセスとも言われ、

「発心の道場=決意と不安」

「修行の道場=試練と成長」

「菩提の道場=癒しと学び」

「涅槃の道場=成熟と静けさ」と心の旅路を象徴する意味を持つ

>逆打ち

八十八番札所から一番札所へ、順打ちとは逆回りへ巡る。

弘法大師のより強い功徳を得られると伝わる。

特にうるう年に逆打ちすると、功徳が3倍になるという伝承もある。

空海と縁深い代表的な札所

空海が主に修行した、または深く関わったとされる四国八十八ヶ所のお遍路寺の中で、特に有名な寺院を以下にご紹介します。(一つ例外あり)

| 番号 | 寺名(読み) | 所在地 | 空海との関わり |

|---|---|---|---|

| 第21番 | 太龍寺(たいりゅうじ) | 徳島県阿南市 | 「西の高野」とも呼ばれ、空海がこの地で修行を行ったとされる。山岳修行の霊地。 |

| 第12番 | 焼山寺(しょうさんじ) | 徳島県神山町 | 空海が一時滞在し、厄除けの祈祷を行ったとされる。険しい山道が続く「遍路ころがし」の一つ。 |

| 御厨人窟(みくろど) | ※洞窟 | 高知県室戸岬付近 | 空海が修行した洞窟で、彼が“空海”と名乗る契機になったと伝えられる聖地。現在は「空海修行の地」として観光地化。 |

| 第45番 | 岩屋寺(いわやじ) | 愛媛県久万高原町 | 巨岩に囲まれた断崖の寺。空海が岩屋で修行したという伝説がある。 |

| 第60番 | 横峰寺(よこみねじ) | 愛媛県西条市 | 四国霊場中でも屈指の山岳霊場。空海が法華経を納めたと伝えられる。 |

| 第75番 | 善通寺(ぜんつうじ) | 香川県善通寺市 | 空海の誕生地。彼の父が建てたとされ、後に空海が伽藍を整備。現在も真言宗善通寺派の総本山。 |

| 第88番 | 大窪寺(おおくぼじ) | 香川県さぬき市 | 結願の札所。空海が自作の薬師如来像を安置したとされ、旅の締めくくりにふさわしい霊場。 |

※四国八十八カ所霊場の詳細は、公式ガイド(一社)四国八十八ヶ所霊場会をご覧ください

ロングトレイルとしてのお遍路

1200~1400kmの変化に富んだ道

お遍路全体を歩くと、ルートにより約1200~1400kmの行程になり、これは東京〜青森間に相当する距離。

四国四県をぐるりと巡ることで、それぞれの土地の歴史、文化、自然と触れ合えるのが魅力です。

徳島の素朴な山間、高知の広大な海岸、愛媛の文化と温泉、香川の信仰と美食――巡る地域すべてに特色があり

何十日もかけて歩くこの旅は、ウォーキングとも山登りとも違った、人生そのものを歩く体験となっていきます。

山を登り、谷を下り、村を通り抜け、大きな橋をいくつも渡り、また次の町へ…。

国道などアスファルトを永遠と歩く日もあれば、足の痛みや、天候に向き合いながら、静かに自分を見つめ直す時間が流れていきますが、四国の地形は実に多様です。

海岸沿いの静かな道、切り立つ山道、田園風景が広がる集落道――一日として同じ風景が続くことはありません。

自然の中を歩くことで、五感が開き、心もリセットされていくでしょう。

日々の歩行距離と計画の目安

1.一般的に1日20〜30kmを歩く人が多く、全行程を歩ききるにはおよそ45日から60日を要します。

体力に自信がない人は、1日10〜15kmのペースで、より長い日数をかけて歩くことも可能です。

2.宿がない区間や交通機関の営業時間などの問題を先にクリアにして、一日の歩き始め地点とその日の歩き終わりの地点には駅やバス停、宿があり、予めおおよその距離を計算しておくと安心です。

3.札所の開門・納経時間は、8時~17時が目安

私が区切り打ちで1回目に行った時は、まだ娘が5歳だったので歩ける距離は少なく、1番~10番札所まで大人の足で2日で行くところを、3日かけて歩きました。

そうして、12歳に成長した娘を連れて再スタートしてからは、一日平均24㎞くらい。40代の女性が頑張って歩ける平均的な距離というところでしょうか。

平均数はあくまでも歩きやすい舗装道です。

お遍路転がしなどの山道や、登りが長く続く道の工程は、フラットな道を歩くより時間がかかるし、疲れ具合も大きい為、距離を短めに余裕をもって考えておいた方が良かったですね。

たまにレースをしているみたいに「何日で回れるか」「速く歩くこと」をモチベーションに頑張っている人もいるので、人と比べず、大切なのは無理せず、自分に合った歩き方を見つけること。

ルート選びと旅の計画

ルートの選び方と区切り打ち

>通し打ちか、区切り打ちか

全ての札所を一度に回る「通し打ち」もあれば、数年かけて何回かに分けて巡る「区切り打ち」もあります。

通し打ちには自由な時間が長期間必要な為、転職するタイミングや定年退職した人、海外から長期のお休みを取って来ていると言う人が多かったですね。

区切り打ちだと、仕事や家庭の都合、体力、季節などに応じて柔軟にスケジュールを組めるので、生活を大きく変えることなく継続しやすいのが利点。

区切り方にルールはありません。「徳島だけ」など、県単位での区切るとか、連休の時に少しずつとか、行き方はさまざま。

私は娘の学校の休みと合わせて連休を取って行きましたが、GWや秋の連休は、同じように区切り打ちの人が多かった為、宿が取れにくかったのは難点。

行く日が分かるなら、先に宿泊予約をしておいた方がいいかも知れません。

また、学校の長期休みは真夏と真冬になるので、気候的に一日中外を歩くにはどちらも大変でした。

>ルートの選び方

ルートについては、何通りかに分かれる区間が出てきます。

「遍路道らしい野山を行く古道か、舗装された国道沿いの道路か」という選択もあれば、

「海岸沿いを行くのか、山間を抜けるのか」という選択もあります。

場所によっては「船で渡れるか、橋を歩くか」といった選択ができる所もあり、行き方を考えることになります。

選び方の基準としては、まずは歩く距離や休憩所、宿へのアクセスを考えます。

(キャンプ場に宿泊するならば、キャンプ場をルートに入れることになりますよね)

次にどんな道を歩きたいのか、見たい景色や立ち寄りたいスポットがあるかどうかなど、せっかくなら歩き遍路ならでは、自分の拘りを見つけて、オリジナルな楽しみ方をして欲しいと思います。

私達は初めは距離が短い方で選んでいましたが、「車の多いアスファルトの道を歩く方が疲れる」というのが娘と意見が一致し、高低差はあるけれど山道から峠を越えるルートを選ぶことに。

お陰で古道の歴史やパワースポットと巡り会える機会が増えたことが面白くなり、早く歩くことより、少し時間に余裕を持った計画に変わって行きました。

宿泊や移動の手段を知る

>宿の選び方

お遍路の宿泊は、宿坊、民宿、ビジネスホテル、ゲストハウスなど様々。

・宿坊は朝晩のお勤めがあったり、精進料理がいただけたりしてお寺ならではの体験ができます。

しかし残念なことに、コロナ以降、やっていない宿坊が多かったです。

・民宿はその土地のお話が聞けたり、旬の自料理が食べられるのがお勧めポイント。

逆にお勧めしにくい点は、支払い方法が現金のみの宿が多いこと。そして昔ながらの民泊は、隣の部屋と襖や障子で区切られているだけ、ドアの鍵がかからない等、防犯面が気になった為、不安がある人は確認してから予約した方がいいと思います。

・ゲストハウスは安価で他のお遍路さんと情報交換ができるのがいいですが、プライベートなスペースが確保しにくいので、1人でゆっくりしたい人には向きません。

・地図にある宿の予約が取れなかった場合は、Googleマップで泊まりたい場所付近の宿泊先を検索して直接電話で問い合わせたり、アクセスしやすい駅前などのビジネスホテル等に、ネット予約で宿を抑えておき、当日の歩き終わりの地点からバスや電車を利用してホテルまで行き来するのも一つの手段。

・ビジネスホテルは食事なしになることが多いですが、大抵近くにコンビニがあるので、夕食と翌朝食分を購入してからチェックインすると、くたくたになった夜に、気兼ねなく部屋でくつろげるのはいいですね。

繁華街や温泉地ではする楽しみもあります。

>1日あたりの平均予算(歩き遍路)

| 項目 | 費用の目安 |

| 食費・飲み物 | 約2,000円~3,000円 |

| 宿泊費 | 約5,000円~8,000円 (素泊まり~1泊2食付) |

| その他 | 約1,000円 (納経料は1回500円・洗濯代など雑費) |

合計で8,000円~10,000円が目安です。

安宿やテント泊などで節約すれば、もっと抑えることも可能。

>お遍路宿情報

みんなのへんろ(宿)

↑お遍路宿専用のサイトです。電話予約がほとんど

↑楽天トラベルはビジネスホテルが最安値でとれる場合もあり何度か利用

>移動の手段

区切り打ちの場合は、各回の区切りの地点までの行き帰りの手段が必要になります。

ローカルバスでは日曜日の運休がある会社もあります。そういった地域ではタクシーも少ないです。

電車も特急がない時間帯があるので、日にち指定で調べて乗り継ぎを考えた方が無難。

また、船は天候によって運休するのと、年末年始も休みです。

その他、全部を歩き遍路にするのは、ちょっとキツイかも‥という人は

移動手段として、バス、電車、レンタカー、自転車を組み合わせる方法もあり、

高知県で出会った通し打ちの遍路さんは、「お寺の間が最も長い2区間だけはローカルバスを使う」と言う人もいたりして、体力に合わせてアレンジすることも可能なんだなと思いました。

無理のない日程で体も心も整える

お遍路はあくまでも自分との対話の旅。

周囲と比べず、疲れた日は休む、元気な日はもう少し先へ進むといった「マイペースさ」が何より大切です。

リタイアする原因の多くは足の負傷とのこと。

実際、通し打ちや、大きい区間の区切り打ちでは、足を負傷している人をよく見かけます。一度悪化させてしまうと、完全に回復するのは難しく、悪天候時は休みの日にするとか、午後からは温泉でゆっくりするなどして、調整しているようでした。

不調が起こると先に進めなくなってしまいます。

特に初めの数日は無理せず距離を抑え、徐々にペースをつかんでいきましょう。

歩き遍路専用の地図を見て歩く

アプリでルート管理

近年は、お遍路専用のスマホアプリやGPS機能を活用することで、迷うことなく札所を巡ることができるようになりました。距離や高低差、周辺施設の情報も得られるため、特に初心者にとっては心強いツールとなります。

- 遍路のあかり+プラス

- 同行二人

- 巡礼Go Lite(無料版) / 巡礼Go(有料版)

- YAMAP(登山の地図アプリだが、お遍路地図もあり)

紙地図のありがたみ

とはいえ、紙の地図にも根強い人気があります。

スマホの電池が切れた時や、山中で電波が届かない場合に焦ることのないよう、紙地図はあった方がいいです。

道中のちょっとした地元情報を書き込んだり、旅の記録を残したりするのにも便利。

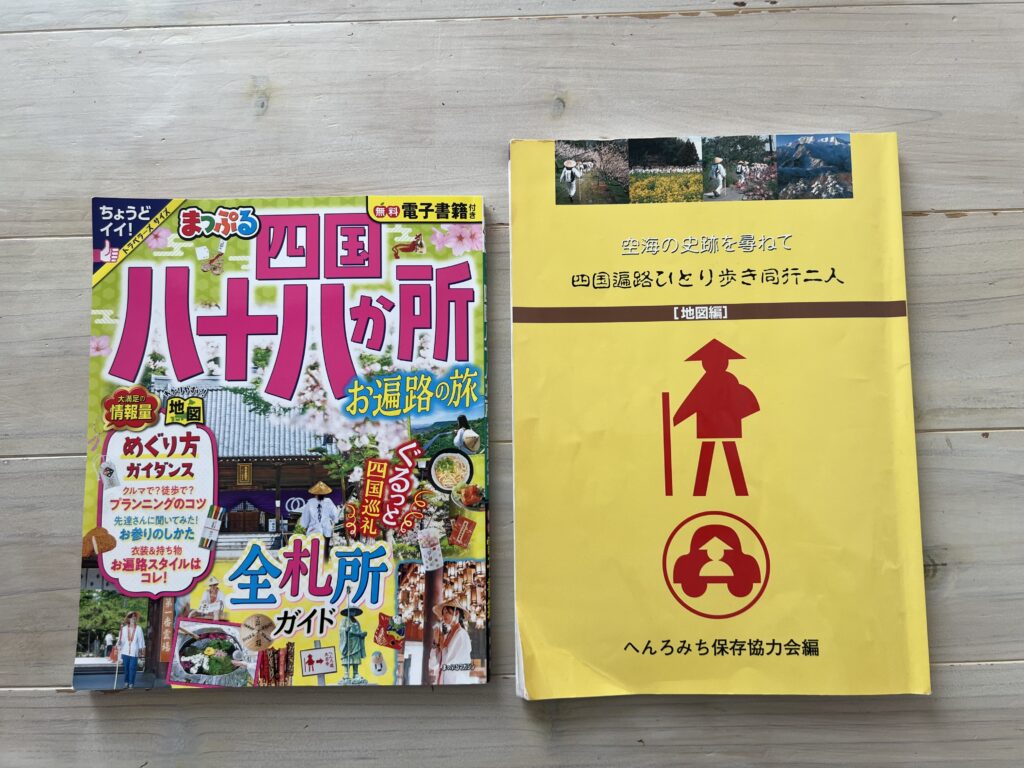

私は初めての区切り打ちでは、お遍路地図で有名な「四国遍路ひとり歩き同行二人」を持っていきましたが、方向音痴な私にとっては、地図が見にくい、情報が古い、大きすぎるという理由で他の地図を探すことに。

歩き遍路さんからお勧めされるのが、「Shikoku Japan 88 Route Guide」英語のガイドブック。とても見やすくて詳細が記載されたいい地図でした。

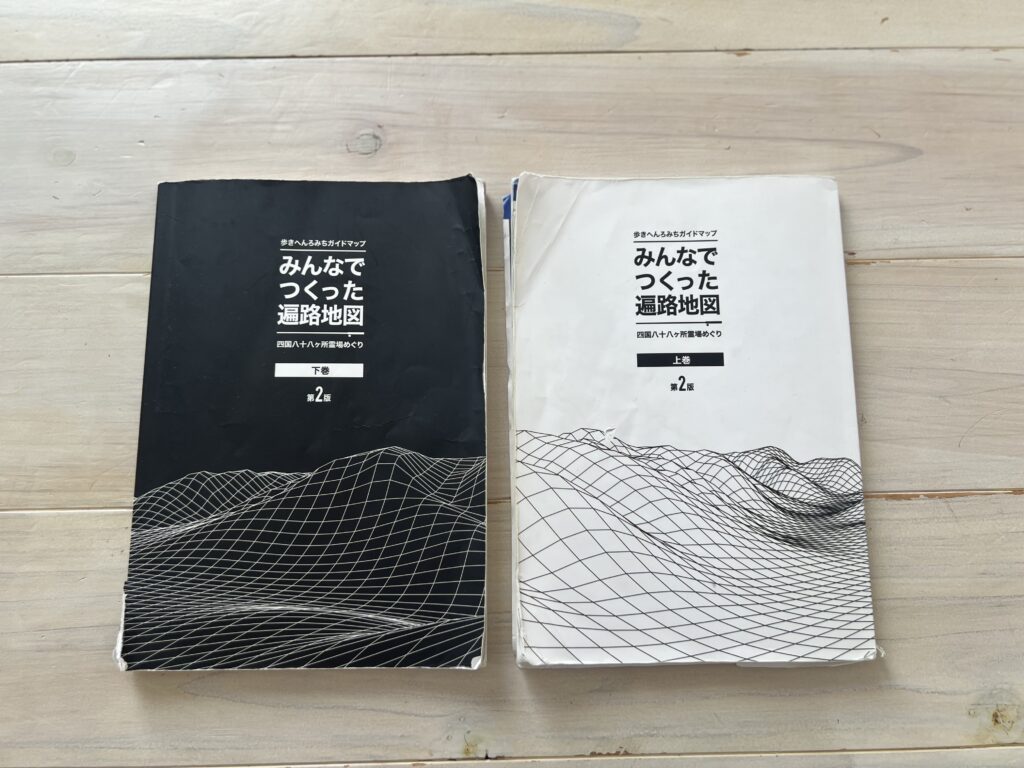

ですが、娘も読める簡単な地図が良かったので、私達が選んだのは「みんなでつくった遍路地図」

こちらは次の札所までの距離や、数種類のルート、宿に関しては2次元バーコードがまで掲載されており、サブポシェットに入る大きさで便利でしたね。

その他、地図はなくお遍路の情報誌も買ってみました。

こちらは荷物になるのでお遍路に持って行く事はありませんでしたが、事前に地域の観光案内情報を知ることができて、次に行くまでの楽しみが広がりました。

| 四国遍路ひとり歩き同行二人【地図編】≪へんろみち保存協力会発行≫【2022年9月1日発行/第13版】(歩き遍路のお遍路さんの巡礼・巡拝・参拝のお供に)[お遍路グッズ][お遍路用品][四国八十八ヶ所] 価格:3313円 |

| 大きな地図で行く 「四国遍路」 八十八ヶ所巡り徹底ガイド【電子書籍】[ 四国路おへんろ倶楽部 ] 価格:1320円 |

ハイブリッドな活用が最強

デジタルとアナログ、両方を併用することで安心と柔軟性が生まれます。

アプリで現在地を把握し、紙地図で全体像を把握する。

大まかなに先のルートを確かめるには、紙の方が見やすいため、両方を上手く組み合わせながら、臨機応変に進むのがスムーズに歩くコツです。

快適に歩くために

基本装備と服装

白衣、金剛杖、輪袈裟などの遍路装束は、巡礼者としての意識を高めてくれます。

一方で、近年は機能的なトレッキングウェアと併用する人も増えています。

菅笠(帽子)、日焼け止め、雨具なども必須です。

旅の装備については別の記事で詳しく紹介していますので、参考にしてみてくださいね。

→「お遍路の服装は実が自由でいいんです。等身大お遍路のすすめ」

荷物の軽量化と送付サービス

ザックはできるだけ軽量に保ちましょう。

宿泊先で洗濯が可能な場所も多く、着替えは最小限でも大丈夫。

宿にあるコインランドリーを利用するか(小銭を準備しておく)、宿の女将さんに頼んで洗濯してもらいます。

民宿では乾燥機がない所もあるので、速乾素材の服装を着て行く方が何かと便利です。

>荷物預かりサービスを利用する方法

1.特定の宿から宿へ、荷物を移送してくれるサービスをしている宿があります。

焼山寺遍路転がしの付近の宿は、荷物移送をしてくれる宿が多い。

2.戻り打ちなどで、荷物を宿において札所を往復する。

・27番下で泊まって27番神峯寺を往復

・足摺岬東岸で泊まって38番金剛福寺往復

・久万高原町で泊まって45番岩屋寺往復

3.山のふもとのお接待所やお土産屋さんなどに荷物を置いて札所を往復する

4.宅急便を利用する

5.団体の歩き遍路ツアーだと、次の宿に荷物を運んでくれる

他にできることは、駅前のアクセスしやすい場所の宿に連泊すること。

これは宿が中継地点に取れなかった時に思いついたんですが、歩くのに不要な荷物を部屋に置き、必要最小限で歩けるにで身軽な上、翌日パッキングしなくていいので、かなり負担は減ります。

交通費がかかるけれど、線路と並行して長距離歩いていくような場合や、バス路線がルートと重なる位置にある場合はお勧めです。

歩くことに集中する

歩くことは単なる移動ではないと考えます。

無心になって歩く時間は、自分の思考を整理し、新しい気づきをもたらします。

荷物の重さや、足の痛み、天候や混雑した交通状況など、ネガティブな感情を生むことがありますが、その状況をどのように捉えるかは自分次第なんですね。

快適な旅になるように予め対策していたとしても、瞬間ごとに起こることは避けられません。

普段だったらストレスに感じることも、逃げられない状況では、歩くことに意識を集中することで、ストレスさえも見方が変わっていくものです。

黙々と歩く時間が増えるにつれ、旅の質が格段に深まります。

出会いとお接待の文化

道中の出会いと交流

お遍路の道中では、さまざまな出会いがあります。

同じように歩く巡礼者との会話はもちろん、地元の方々とのふれあいも貴重な体験です。

田んぼで作業する人が「気をつけてね」と声をかけてくれたり、商店のおばあちゃんが温かい笑顔で迎えてくれたり。そうした交流が、旅に彩りを添え、記憶に深く刻まれます。

「お接待」の意味と受け取り方

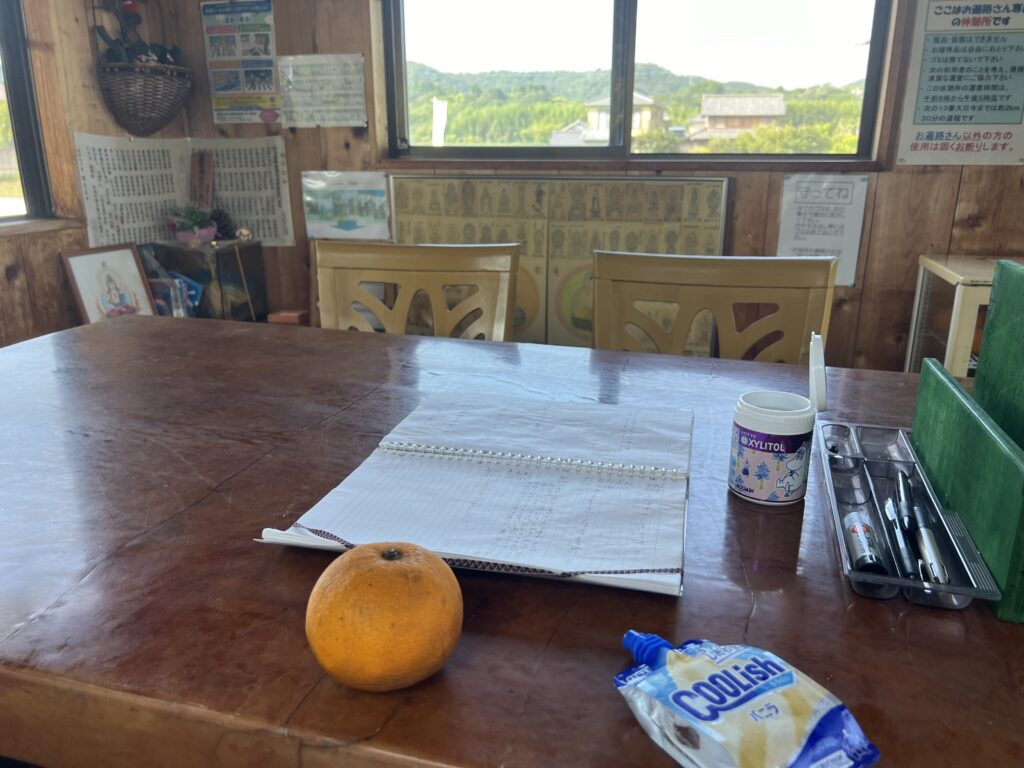

お遍路特有の文化が「お接待」です。

これは、地元の人が巡礼者に食べ物や飲み物を提供したり、時には宿までの送迎や案内をしてくれる無償の行為。

そこには「功徳を積む」「お大師様への奉仕」といった信仰的な意味が込められています。

お接待を受けたお遍路さんは、御礼として自身の「納札を手渡す」古来よりの風習もあります。

必死になって歩いている時にいただくお接待は涙が出るほど有難いものです。

受け取る側は、精一杯の感謝の気持ちをお伝えし、その人の平和も願いながら歩き繋いでいきたいですね。

私達は地元のたくさんの方からお接待をいただきました。

宿の人から山に入る前に昼食のおむすびを持たせていただいたり、お寺で飲み物やお菓子をいただいたり、道の途中でが果物や焼き芋、電車の中でお小遣いをいただいたこともありました。

また、ある冬の寒さ厳しい日、休憩に考えていた食事処が閉店していて、昼ごはんを食べそびれたんですね(よくあることですが)、

「次に何かあったら何でもいいから食べようって」寒さと空腹をこらえながら、娘と急ぎ足で歩いていると、対向車線の車が停まり、向こうからホットレモンとあんドーナッツを持って「メリークリスマス‼」と。

思いがけないサンタからのお接待でした。この後私達が一日中幸せな気持ちで歩けたのは言うまでもありません。あの時の人にもう一度お礼が言いたいです。

感謝の心が自分の気持ちをリセットさせる

遍路を通して得られる人とのつながり。それは見知らぬ土地で受け取る“無条件の優しさ”とも言えます。

そうした優しさに触れることで、自身の日々の行いを振り返るきっかけとなり、家族や身近な人への感謝が生まれたり、人との関わり方を見直すようになります。

お接待を受けたときには、感謝の気持ちをきちんと表すこと。

そして、いつか自分が誰かに何かを返す「めぐりの心」を持ち、優しさが循環していくといいですね。

季節ごとの魅力と注意点

春と秋:歩きやすさと景色の美しさ

お遍路のベストシーズンといえば、春と秋。春は桜や新緑、秋は紅葉が美しく、気候も穏やかで歩きやすいです。

特に春の四国は花々が道中を彩り、歩くだけで自然の美に包まれます。

私達は3月末に愛媛県の山中を歩いたんですが、桜が多くて、上からひらひら降って来るんですね…。少し進むとまた次の桜並木が待っていてくれる、そんな風にお花見をしながら言葉を忘れて何時間も歩けました。

また秋は空が高く澄んでいて、色が綺麗です。朝は涼しさの中に充実感を覚える巡礼ができます。

夏:暑さと熱中症対策

一方、夏は高温多湿となるため、熱中症のリスクが高まります。日中の気温が35度を超えることもあるため、朝早く出発して午前中に歩き終える方がいいかも知れません。

通気性のよい服装、菅笠、日焼け止め、水で濡らしたタオルなど熱中症対策を備えることが命を守るポイントになります。こまめな水分補給が大事ですが、自販機がないエリアもあるため、余分に水分を持ち歩かなければならないことも。

冬:静寂と修行感覚

冬の遍路は、静けさに包まれた霊場を訪れることができ、より深い瞑想的な巡礼になります。

ただし、山間部では積雪や路面凍結の可能性があり、また一部の宿泊施設は営業していないこともあるため、事前確認が不可欠です。

十分な防寒はもちろんのこと、汗冷え対策も必要。

これは年末年始や2月でも、重たい荷物を担いで坂道を歩いていると、汗をかくんですね。それで休憩時に止まると速攻で汗が冷えて、震える程寒くなった経験があります。

吸湿速乾のアンダーウェアを着ていましたが、休憩所についた地点ではまだ汗が乾かず、中間着を着なかった為にあっという間に体温を奪われた形となりました。

自分自身との対話の果てに

「結願」の意味

88ヶ所すべての札所を巡り終えると、「結願(けちがん)」と呼ばれる状態になります。

結願とは、巡礼や祈願の最終日、またはその行事を終えること。四国巡礼では最後の札所・大窪寺まで行くことを言う。

長い道のりを、ここまで頑張った感動のシーンが楽しみですね…

そして最後に、高野山へお礼参りすることを「満願」といいます。

神仏に祈願した願いが成就すること、または祈願の最終日を指す。

これは単なるゴールではなく、「願いが結ばれた」という精神的な区切りでもあるんですね。

旅の終わりと新たな始まりを感じます。

心と体の変化

数百キロにおよぶ歩行の中で、体は強くなり、心は柔らかくなっていきます。

普段の生活では気づかない「足が動くことへの感謝」「人との出会いの奇跡」など、小さなことに深く感動できるようになります。まさに、旅を通して“新しい自分”に生まれ変わる瞬間です。

また歩きたくなる道

多くの人が結願後に「また歩きたい」と語ります。

それは、お遍路が単なる観光ではなく「魂の旅」だから。

心の奥に刻まれた景色や言葉、人の優しさが、静かによみがえっては、「戻っておいで」と呼び掛けているからかもしれません。お遍路とは、一度歩いたら終わりではなく、人生と共に歩み続ける旅なのです。

おわりに:自分のための旅を

お遍路は、ただの旅ではありません。

それは「歩く瞑想」であり、「祈り」であり、「人生の再起動」です。

1400㎞を一気に歩く必要はありません。

一歩一歩、自分のリズムで、自分の理由で歩いていいのです。

マイペースで計画し、歩き、振り返る。

そのすべてが、あなたにとってかけがえのない経験となるでしょう。

静かな山の中で、遠くの海を眺めながら、誰かの優しさにふれながら。

――四国の道は、いつでもあなたを待っています。

コメント